2025-2026

Loïc QUEVAL, professeur à CentraleSupélec

Le résumé de la conférence

Les câbles en cuivre, essentiels au transport de l’électricité, sont confrontés à des défis en raison de l’augmentation de la demande mondiale d’énergie et des chaînes d’approvisionnement tendues. Les matériaux supraconducteurs présentent une résistance électrique nulle, ouvrant de nouvelles possibilités vers un système énergétique durable et efficace.

Dans cette présentation, nous mettrons en lumière 3 projets de recherche menés au GeePs à CentraleSupélec :

◉ Efforts de normalisation : contribution à une méthodologie unifiée au niveau mondial pour mesurer le courant critique d’un câble supraconducteur ;

◉ Projet SupraMarine : développement de câbles sous-marins supraconducteurs pour les parcs éoliens en mer ;

◉ Projet SuperRail : première installation commerciale au monde de câbles supraconducteurs pour les chemins de fer.

Le parcours de Loïc QUEVAL

Loïc QUEVAL a obtenu son doctorat à l'Université de Tokyo, au Japon, en 2013. Il est actuellement professeur titulaire au laboratoire GeePs-CNRS, CentraleSupélec, Université Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette, France. Ses recherches portent sur les réseaux électriques à courant continu et les applications de la supraconductivité.

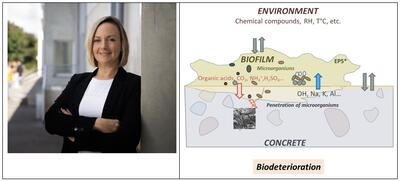

Alexandra BERTRON, Professeure des Universités, Directrice de l’INSA de Toulouse

Le résumé de la conférence

La durabilité des infrastructures de génie civil est un des facteurs qui conditionne intimement l’impact environnemental, économique et sociétal associé à leur construction et leur exploitation. Certaines infrastructures stratégiques, telles que les celles destinées à la production d’énergie, dont les énergies renouvelables, au stockage et traitement de déchets de différentes natures, à l’adduction d’eaux potables et usées sont exposées à des environnements agressifs de compositions chimiques complexes et contenant notamment des microorganismes. La compréhension des phénomènes d’interactions biogéochimiques entre matériaux cimentaires et environnement agressifs biologiques est une étape cruciale du développement de bétons durables et résistants pour ces structures. Ce défi majeur se heurte à un certain nombre d'obstacles scientifiques et techniques. D'une part, les environnements considérés ont des compositions complexes qui varient souvent dans le temps et dans l'espace, et d'autre part, les micro-organismes ont un effet spécifique majeur dans l'altération des matériaux. Des méthodes d’essais spécifiques mettant en œuvre la composante biologique sont également indispensables. Sur la base de quelques applications concrètes, cette présentation aura pour objectif de présenter les phénomènes et les enjeux généraux liés à la biodétérioration du béton dans différents environnements. Je détaillerai les dernières avancées scientifiques et techniques ainsi que les questions majeures auxquelles les différents acteurs de la construction (en recherche, innovation, gestion des infrastructures, normalisation, etc.) devront faire face dans les prochaines années.

La dernière partie de l’exposé sera consacré à la présentation d’un autre défi. Après avoir opéré pendant 20 ans en tant qu’enseignante-chercheuse passionnée, j’ai souhaité orienter ma carrière vers d’autres responsabilités, celles de la direction d’un établissement de l’Enseignement supérieur et de la recherche, l’école d’ingénieur INSA de Toulouse. Je détaillerai les nouveaux challenges, stratégiques, humains, politiques, financiers, socio-économiques, et espaces d’apprentissage que ce virage me permet d’explorer, avec engagement et enthousiasme, au quotidien, et en quoi la formation reçue à l’ENS a été un excellent tremplin pour mon itinéraire professionnel.

Le parcours d'Alexandra BERTRON

Alexandra Bertron est agrégée de Génie Civil et diplômée de l'École Normale Supérieure de Cachan (MSc, ENS Paris Saclay, France) qu’elle a intégrée en 1996. Elle a obtenu son doctorat en 2004 à l'INSA Toulouse, France. Elle a ensuite été recrutée comme Maître de Conférences par l'Université de Toulouse en 2006 et comme Professeure des Universités par l'INSA Toulouse en 2015. Elle a été de 2021 à 2024 directrice adjointe du Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions (LMDC, 130 personnes, dont 53 professeurs et maîtres de conférences et 60 doctorants). Ses activités de recherche portent sur la durabilité des matériaux cimentaires dans des environnements chimiquement agressifs complexes, en particulier dans les environnements biologiques (réseaux d'assainissements, environnements agricoles, stockage des déchets radioactifs, milieux marins, etc.) et les interactions biogéochimiques associées, ainsi que sur la qualité de l'air intérieur (pollution gazeuse et microbienne, photocatalyse).

Elle a reçu plusieurs distinctions, dont la médaille internationale RILEM Robert L'Hermite (2014) et le titre de RILEM Fellow (2021). Elle a également été distinguée en tant que membre junior de l'IUF (2016-2021). Elle a été rédactrice en chef du journal RILEM Technical Letters, et rédactrice associée de Materials and Structures. Elle était en 2024 Honorary President de la RILEM, en tant que présidente de la 78e RILEM Week et de la Conférence SMS qu’elle a organisées à Toulouse en août 2024.

Depuis le 1er janvier 2025, Alexandra Bertron est directrice de l’INSA de Toulouse, école d’ingénieurs en 5 ans, comptant 3200 étudiants et 750 personnels.

2024-2025

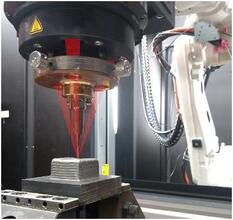

Clément Roch, professeur agrégé à Sigma Clermont

Le résumé de la conférence

La fabrication additive est envisagée comme une nouvelle approche pour produire des pièces métalliques de façon industrielle. Parmi les différentes technologies développées se trouvent les procédés de dépôt sous énergie concentrée (DED) incluant notamment le procédé laser-fil. Celui-ci a l’avantage d’utiliser un matériau solide et inerte mais n’est que peu étudié dans la littérature. Ainsi il n’existe aujourd’hui que peu de modèles de ce procédé qui permettent de faire le lien entre les différentes campagnes expérimentales. Pour réduire ce manque une nouvelle approche est proposée en s’appuyant sur des modèles de connaissance, des simulations et un recul expérimental. Les résultats permettent alors d’expliquer certains comportements observés et de mieux prédire la fabrication par procédé laser-fil.

Le parcours de Clément Roch

Clément Roch est actuellement professeur agrégé à Sigma Clermont. Il est ancien élève normalien du département Génie Mécanique et a obtenu l’agrégation d’ingénierie mécanique en 2019 avant de poursuivre un M2 orienté recherche au sein du Lurpa à l’ENS Paris-Saclay pour se diriger vers une thèse dans le même laboratoire. La thèse s’est focalisée sur les thématiques de faisabilité en fabrication additive laser-fil, dont certaines des conclusions seront présentées. Suite à la thèse, Clément s’est dirigé vers l’enseignement en prenant un poste de professeur agrégé en école d’ingénieur.

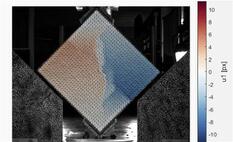

Louis Collin, doctorant au Laboratoire de Mécanique Paris-Saclay et au département R&D ERMES d’EDF et Héloïse Rostagni, attachée temporaire d'enseignement et de recherche au département Génie Civil et Environnement de l'ENS Paris-Saclay.

Le résumé de la conférence

La maçonnerie est un matériau hétérogène dont le comportement global est anisotrope et influencé par des variations locales significatives. Sa modélisation constitue un défi multi-échelle nécessitant une approche intégrée combinant expérimentation et simulation. L'identification précise de phénomènes tels que la dégradation ou la dissipation repose sur un dialogue étroit entre essais physiques et calculs numériques. À cette fin, une méthode expérimentale innovante est mise en œuvre, intégrant la corrélation d'images multi-vue et une phase de conception virtuelle pour mieux comprendre et prédire les réponses mécaniques de la maçonnerie.

Le parcours de Louis Collin et Héloïse Rostagni

Louis Collin est actuellement doctorant au Laboratoire de Mécanique Paris-Saclay (LMPS) et au département R&D ERMES d’EDF, tandis qu’Héloïse Rostagni occupe un poste d’ATER à l’ENS Paris-Saclay, menant ses recherches dans le même laboratoire (LMPS). Tous deux sont anciens élèves normaliens du département Génie Civil et ont obtenu l’agrégation d’ingénierie des constructions, respectivement en 2021 et 2019. Héloïse a suivi un M2 au Portugal, spécialisé dans l’analyse structurelle des constructions historiques, tandis que Louis a intégré l’École des Ponts pour un M2 sur la durabilité des matériaux et des structures, avec une dimension énergétique. Bien que leurs spécialisations en master diffèrent, leurs travaux de thèse convergent sur un thème commun : les structures en maçonnerie. Héloïse se concentre sur la modélisation numérique non linéaire des mécanismes dissipatifs dans les matériaux maçonnés, tandis que Louis travaille sur le dialogue essais-calculs appliqué aux cloisons en maçonnerie renforcée.

Emmanuelle ABISSET-CHAVANNE, professeure des Universités aux Arts et Métiers de Talence

Le résumé de la conférence

En arrivant au DGM de l’ENS Cachan (à l’époque), mon objectif était d’intégrer une entreprise de travaux publiques, l’IA en était à ses balbutiement dans l’industrie et Chat GPT n’était qu’une utopie. Quelques années plus tard, je suis professeure aux Arts et Métiers de Bordeaux et mes travaux de recherche portent sur les jumeaux numériques et l’intelligence artificielle dans le monde industriel, en particulier pour le contrôle des procédés de fabrication et la maintenance prédictive.

Lors de ce séminaire je vous présenterai mon parcours et les différents questionnements qui l’ont jalonné pour en arriver à ma position actuelle. Je présenterai également ma vision du métier d’enseignant-chercheur avec ses avantages et ses inconvénients. Enfin, je présenterai mes travaux de recherche sur l’IA ainsi que les projets d’enseignements menés pour former le plus grand nombre à l’IA et améliorer son acceptabilité dans l’industrie et ailleurs.

Le parcours d'E. Abisset-Chavanne

Emmanuelle Abisset-Chavanne a obtenu l’agrégation de mécanique en 2009 et un doctorat au LMT de Cachan en 2012, portant sur la modélisation et la simulation des matériaux composites stratifiés. Après un post-doctorat au GeM de l’École Centrale de Nantes, elle devient maître de conférences dans la même école en 2013, travaillant sur la modélisation multi-échelle des matériaux nano/micro-structurés et leurs procédés de fabrication. En 2017, après une habilitation à diriger des recherches à l'Université de Nantes, elle rejoint l’Institut de Calcul Intensif pour développer des modèles basés sur les données. En février 2019, elle devient Professeur des Universités aux Arts et Métiers de Talence, se concentrant sur l’impact et les apports de l’intelligence artificielle dans l’industrie, notamment pour le monitoring des procédés de fabrication et la maintenance prédictive.

Alexandre BACH, maître de conférences à CentraleSupélec et au laboratoire GeePs

Le résumé de la conférence

Les réseaux électriques sont au cœur de la transition énergétique. Leur bonne exploitation est essentielle pour permettre le raccordement d'un nombre croissant de producteurs renouvelables. Les réseaux de distribution sont particulièrement affectés car la majorité de cette nouvelle production électrique y est raccordée. Ainsi, de nouveaux outils sont nécessaires pour augmenter la fiabilité de ces réseaux et réduire le temps de coupure. Un de ces outils est la localisation de défauts.

Le parcours d'Alexandre BACH

Alexandre Bach est actuellement maître de conférences à CentraleSupélec et réalise sa recherche au laboratoire GeePs depuis le 01/10/2024 sur les réseaux électriques. A. Bach est un ancien élève de l'ENS Paris-Saclay, au département EEA (Nikola Tesla). Il a obtenu l'agrégation ingénierie électrique en 2019 puis a réalisé le M2 Physique et Ingénierie de l'Energie (Paris-Saclay) en 2020. Il réalise sa thèse au GeePs en 2020-2023 sur la localisation de défauts sur les réseaux électriques de distribution puis un Postdoc à l'ULB (Bruxelles) en 2023-2024 sur la modélisation des défaillances des protections numériques des réseaux électriques.

Julien HANS, directeur de la Recherche et de l’Innovation du CSTB

Le résumé de la conférence

On constate une prise de conscience partagée de l’urgence climatique, chacun se trouvant confronté, au quotidien ou via les médias, à des réalités qui témoignent de ce bouleversement. Le domaine de la construction a sa part dans les émissions anthropiques. Des solutions d’atténuation et d’adaptation sont ainsi à développer pour limiter le réchauffement climatique tout en s’adaptant aux incidences d’ores et déjà d’actualité de ce réchauffement. Le centre scientifique et technique du bâtiment, CSTB, développe une approche systémique et pluridisciplinaire de recherche et de développement pour répondre à ces enjeux. J. Hans, directeur de la Recherche et de l’Innovation au sein du CSTB, présentera ces enjeux et les axes stratégiques de recherche pour décarboner la filière bâtiment avec des exemples de champs d’action mis en oeuvre, en terme d’accès aux données environnementales pour des choix éclairés, d’accompagnement à la massification globale de la rénovation, d’évolution des règles constructives (réglementation environnementale), de mesure de performances…

Le parcours de Julien HANS

Julien HANS, alumni de l'ENS, est agrégé de Génie Civil et docteur en mécanique de l’Université Joseph Fournier de Grenoble. Il a intégré en 2003 le CSTB, Centre scientifique et technique du bâtiment, (https://www.cstb.fr/) en tant qu’ingénieur d’études et de recherche pour travailler sur le développement d’outils pour l’évaluation de la durabilité des produits de construction. Il a ensuite pris la responsabilité de la division Environnement du CSTB, avec le pilotage de différents programmes de recherche sur les énergies et le bâtiment et projets scientifiques tels que le développement du logiciel ELODIE (pour le calcul des performances environnementales des ouvrages). Il a également œuvrer au sein des postes de directeur adjoint en charge de la recherche à la Direction Energie et Environnement puis de directeur opérationnel Energie Environnement à la mise en œuvre de la Réglementation Environnementale visant à réduire l’empreinte carbone du secteur et à promouvoir des modes de construction durables. Il est à ce jour directeur de la Recherche et de l’Innovation du CSTB.